2019.03.06 2018年自然災害被災者に聞いた、防災についてのアンケート

2018年の自然災害で停電や断水、ガスの停止に遭われた子育て世帯を対象とし、事前の備えや実際に役に立ったもの、また災害後の認識や備えの変化について調査を行いました。

名称 : 2018年度自然災害被災者に聞いた、防災についてのアンケート

実施時期 : 2018年12月1日~12月27日

調査対象 : 次の2つの要件を両方とも満たす世帯

①2018年に発生した自然災害で、1日以上電気・ガス・水道が停止した

②災害発生時に小学校3年生までの児童1人以上と同居していた

調査方法 : 回答用紙に記入して提出 または専用ウェブサイトから直接入力

有効回答者数 : 100人

回答者内訳 : ①災害:大阪北部地震 22%、西日本豪雨 24%、台風第21号 32%、台風第24号 10%、北海道胆振東部地震 12%

②年代:20代 14%、30代 48%、40代 33%、50代 3%、60歳以上 1%、その他 1%

調査団体 : 一般財団法人 ダイバーシティ研究所

監修 : 一般財団法人 ダイバーシティ研究所 代表理事 田村太郎

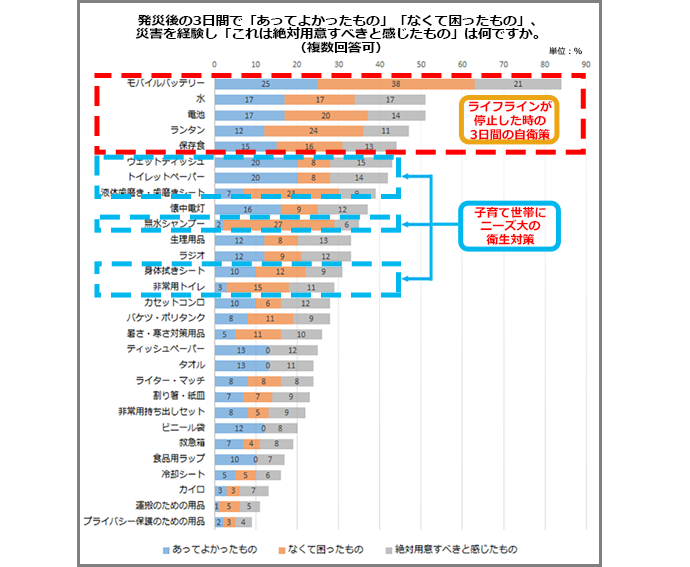

水が使用できない状況の必須アイテム、ウェットティッシュ・トイレットペーパー。

上位5位に続き多いのが「ウェットティッシュ」43%、「トイレットペーパー」42%です。災害時は水が思うように使用できないために、子どもの手や口を拭く等の用途で使用され、子育て世帯にとって必需品となっています。

「なくて困ったもの」は衛生用品。時期により「暑さ・寒さ対策」の需要増。

「なくて困ったもの」の割合が高いのが「液体歯磨き・歯磨きシート」「無水シャンプー」「身体拭きシート」といった衛生用品です。汗のかきやすい子どもや衛生に敏感な女性に特にニーズが高くなっています。また、今回調査した災害については発生時真夏・真冬という状況ではなかったため「暑さ・寒さ対策用品」が上位に入っていませんが、発生する時期によって対策用品の需要はより高くなると考えられます。

大きな災害では水道だけでなく、下水道も停止します。避難所などには写真のような「仮設トイレ」が設置されますが、屋外に置かれていることが多く、雨の日や夜間などはトイレに行くのがためらわれます。また段が高い和式のトイレが多いので、高齢者や子どもにはつらく、トイレに行きたくないので水分を控える、という事例も多く聞かれます。新潟中越地震で多く発生した「エコノミークラス症候群」は、水分を控えることによってできた血栓(血の塊)が肺に詰まる病気ですが、死に至るケースもありました。

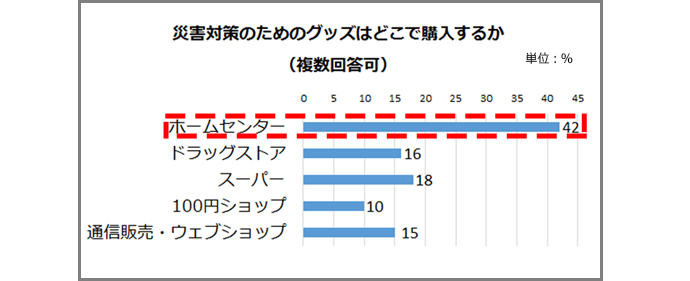

災害時も子どもや高齢者が安心してトイレに行くには、仮設トイレ以外の解決策が必要です。自宅での避難生活なら、トイレのスペースに簡易トイレを設置し、できるだけ普段と近い形でトイレに行けるような環境を整えることをオススメします。介護用品として販売されているイス形の簡易トイレや、ドライブ用の携帯トイレも汚物の処理が容易なので、いくつか用意しておきたいところです。子ども達と一緒に段ボールやバケツ、ペット用のシートや砂で家族でつくってみたという事例もありました。家族でホームセンターに出かけ、実際の商品を見ながら、災害時のトイレについて家族みんなで考えてみてはいかがでしょうか。(田村太郎)

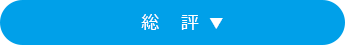

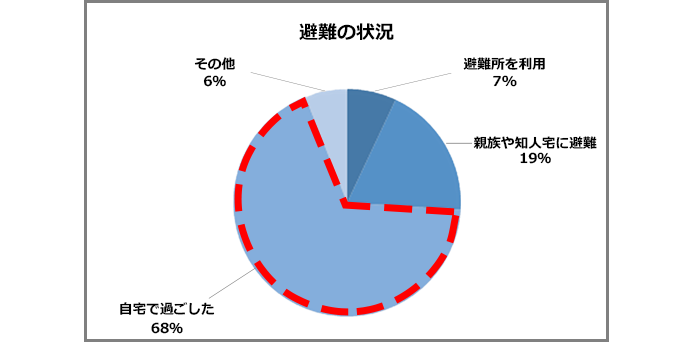

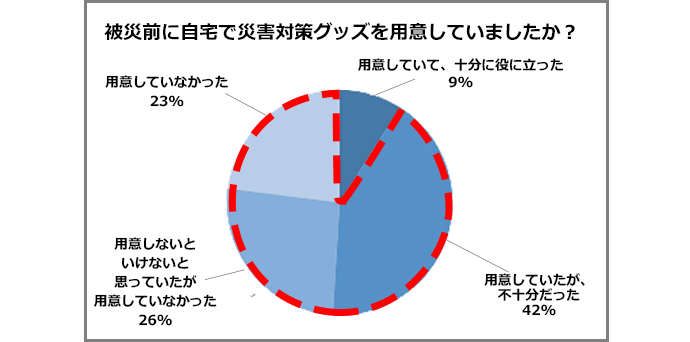

今回の調査で注目すべき点は3つあります。まずひとつめに、ライフラインが停止しても避難所に行かず、自宅で過ごした人が68%にのぼることです。これまでも子育て世帯は「まわりに迷惑がかかる」と避難所に行くのをためらう傾向が指摘されていましたが、統計で確認したものはありませんでした。被災した人が避難所に行かなくなった背景には、阪神・淡路大震災以降、建物の耐震性が高くなったこともあります。しかし、日本の防災は避難所での支援が軸になっていて、自宅で過ごす人への支援はまだ整っていません。「自宅での備え」の必要性が改めて重要といえます。

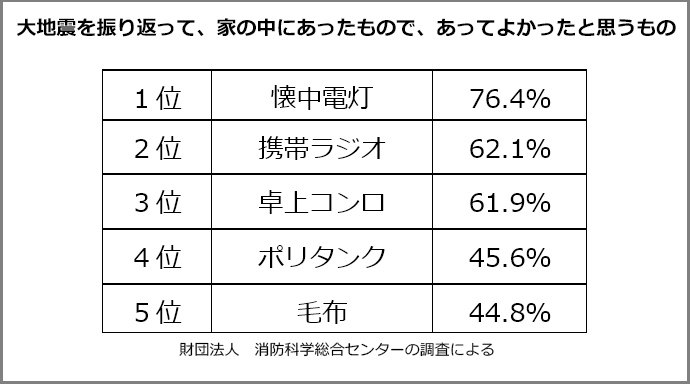

次に重要なのは、災害時の必需品と言われてきた「ラジオ」や「懐中電灯」について、実際に被災した世帯ではあまり必要性を感じていないという点です。その一方で「モバイルバッテリー」や「ランタン」が役に立つものの上位を占めました。情報収集の手段がスマホに移行したり、子どものおもちゃもゲーム機など電源が必要なものに変化しており、電源のニーズが高くなっていることがわかります。「ランタン」も、自宅で家族で過ごすには「懐中電灯」のような手持ちのものではなく、周囲も明るくできて置いておけるものがベターということと思われます。

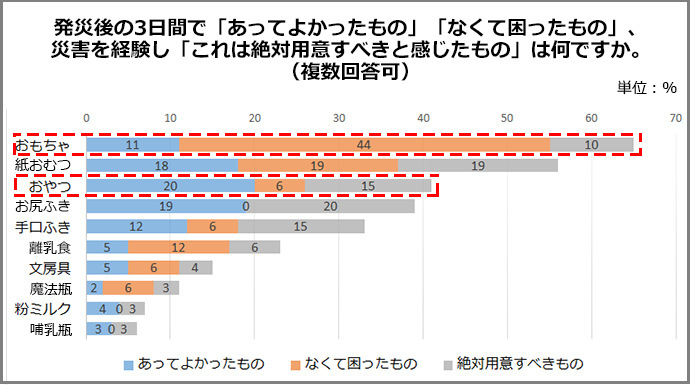

3つめは、「おもちゃ」や「おやつ」といった、気分を紛らわせることができるものやいつもと同じ生活を感じられるものが重要だということです。災害時に必要なものとして「おもちゃ」や「おやつ」を思い浮かべる人は少ないと思いますが、災害時の子ども達の最大の悩みは「退屈である」ことです。学校は休みになり、停電でテレビも見られない。非常食も普段の食事とは異なります。

今回の調査で得られた新たな視点をもとに、子どもも大人も安心して災害を乗りきることができるような「備え」を再考しましょう。