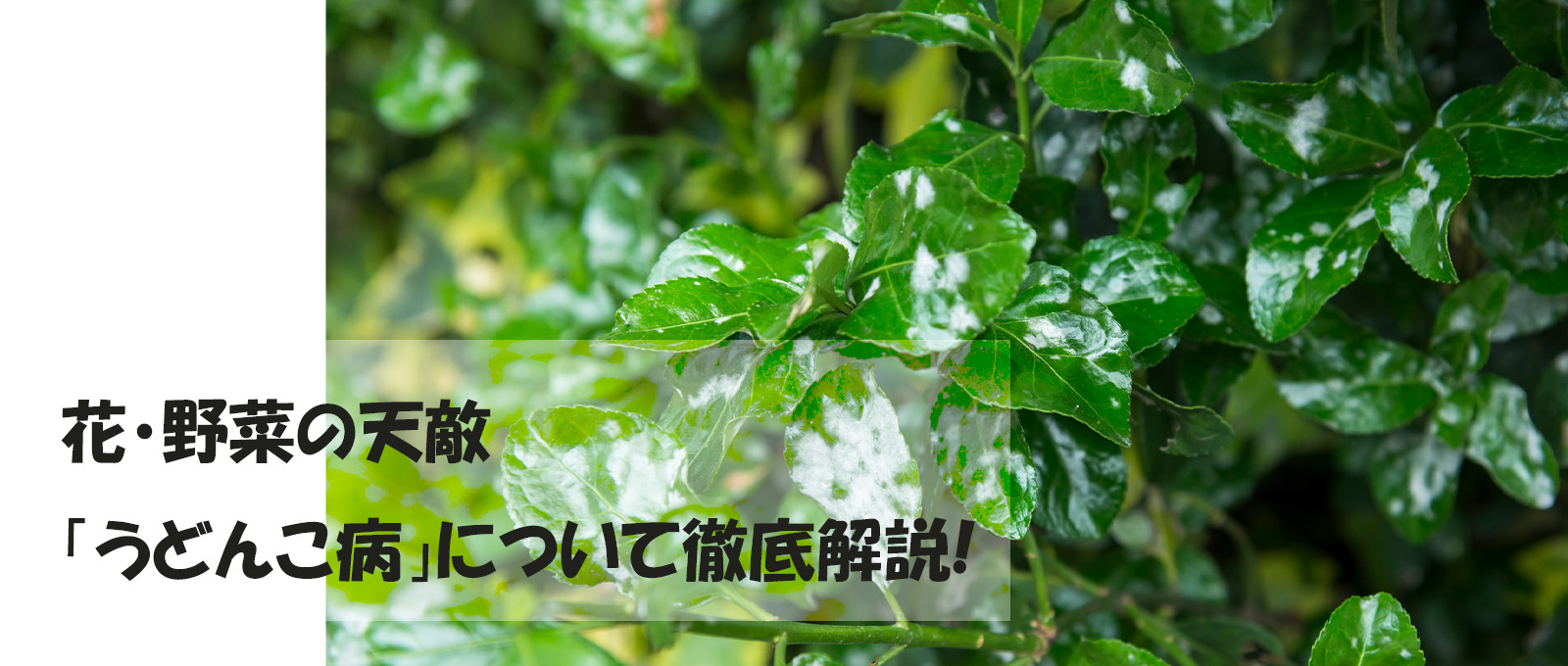

2025.03.18 花・野菜の天敵「うどんこ病」について徹底解説!

大切に育てている植物の葉に白い粉をまぶしたような、斑点模様を見たことはありますか?

その正体は「うどんこ病」。

放っておくと、どんどん広がり、最終的に葉が黄色くなったり、ちじれたりして枯れてしまう病気で、まさにガーデニングを楽しむ方の天敵・・・!

今回は、そんな厄介な病気「うどんこ病」について徹底解説します。

花・野菜がかかる病気の原因は大きく「カビ」、「ウイルス」、「細菌」の3つに分けられます。

カビによる病気

ここで言う「カビ」は、一般的に糸のように細胞を伸ばして胞子をつくる「糸状菌(しじょうきん)」のことを指し、植物の病気のうち約8割はカビが原因と言われています。うどんこ病は「カビによる病気」の代表格です。

基本的に糸状菌はジメジメした蒸し暑い場所を好むのですが、うどんこ病に関してはその中でも例外で、空気が乾燥した環境を好みます。

ウイルスによる病気

植物の生きた細胞で増殖し、植物の代謝機能を乱すことで病気を引き起こすのがこのタイプの特徴です。

ウイルスには様々な感染経路があり、発症した際の症状も似ているため、詳しいウイルス名を特定することはとても難しいです。ウイルスにかかった場合、薬剤散布の効果は期待することができないため、早めの処分や発病させないことが重要です。

「ウイルスによる病気」で最も多いのが、「モザイク病」と呼ばれるものになります。

細菌による病気

細菌による病気のほとんどは接触感染などによるものです。細菌は、自ら植物の中に侵入することはできず、人の手や園芸バサミ、害虫などを介して、傷口等から侵入してきます。

「細菌による病気」の怖さは、その感染スピードです。植物の中に侵入した後は、ものすごい勢いで細胞分裂を繰り返し増殖し、植物をどんどん弱らせます。

有名なところだと、青枯病や軟腐病、そうか病、根頭がんしゅ病などがこれに当たります。

うどんこ病のカビには多くの種類があります。同じ種類の植物には感染しますが、系統が違う植物には感染しません。例えば、ウリ科のきゅうりに感染すると、同じウリ科のスイカやカボチャなどに感染する可能性はありますが、バラ科のイチゴに感染することはありません。この性質を逆手にとって、同じ種類の植物を隣で育てないこと、多品種栽培をすると感染リスクを減らすことができます。

また、うどんこ病にかかりやすいウリ科の植物には、うどんこ病に対する抵抗性品種が開発されています。うどんこ病に強いと言われる「接ぎ木苗」を選ぶのもおすすめです。

うどんこ病に限らずあらゆる病気への対策とはなりますが、病原菌を寄せ付けないために、元気な土づくり、苗選びがとても大切です。枝葉を手入れし、適度な水や肥料やり、日当たりを確保しましょう。定期的に予防薬剤を散布しておくのも1つの方法です。

野菜を育てている方で、口に入るものにはなるべく化学成分を使いたくないという方もいらっしゃいます。化学成分が入った薬剤を使わないとうどんこ病を治療できないのか?というとそんなことはありません。

天然成分でつくられた製品や、有機JAS規格(オーガニック栽培)に認定された製品もたくさんあるので、そういったものを使うことで、農薬をまくこと自体に抵抗を感じる方でも安心して治療をすることができます。

うどんこ病を治療したい方におすすめの「自然派薬剤」商品を紹介します。

(商品を購入する際は、必ずパッケージに記載してある「作物名」と「適用病害名」を確認して、うどんこ病が発症した育てている植物に効果があるのかを確認するようにしましょう!)

花や観葉植物で観賞用だから、徹底的に病気を治療して美しい状態にしたいと考えている方などには、「一般薬剤」がおすすめです。

一般薬剤のメリットとしては、種類がたくさんあるという点です。

うどんこ病に限らず、様々な病害虫に対して専門的な薬剤があったり、粒剤やスプレー、希釈型やクリームタイプなど育てている場所や環境に合わせて様々な治療方法を選択することができる点も大きなメリットと言えます。

うどんこ病を治療したい方におすすめの「一般薬剤」商品を紹介します。

(しつこいかもしれませんが、商品を購入する際は、必ずパッケージに記載してある「作物名」と「適用病害名」を確認して、うどんこ病が発症した育てている植物に効果があるのかを確認するようにしましょう!)